Das Auftauchen der Devise 1522

Seit 1522 verbreitet sich das

Motto: VERBVM DOMINI MANET IN ÆTERNVM explosionsartig.

Manlius berichtet, wie sich

Friedrich

der Weise für diese Devise entschied.

Exkurs: Weitere

schriftliche

Quellen

Münzen

Exkurs: Ikonographie

der Münzen

und Textilien

Friedrich der Weise und

DIE WAHL DES MOTTOS ALS DIPLOMATISCHE MEISTERLEISTUNG (Warum

gerade

dieses Motto?)

Der Bericht des Manlius

1562

Die älteren Autoren beziehen sich bei der Behandlung des Mottos

fast alle auf folgenden Bericht des Manlius

Locorum communium

collectanea

1562: Seite 290

Duces Saxoniæ illud ursurparunt: Verbum Domini manet in

æternum.

Initio autem electum fuit a duce Friderico, hoc pacto: Cum

iußisset

dominus Spalatinum colligere aliquot bona dicta ex multis, queæ

ille

conscripserat, hoc unicum elegit.

Idem symbolum Verbum Domini manet in æternum, usurpauit

Georgius

Marchio Brandenburgensis: quot quadiu uixit, seruauit.

Die Fürsten von Sachsen verwendeten folgendes (Motto): Verbum

Domini manet in aeternum. Folgendermaßen entschied sich Herzog

Friedrichs

(der Weise) für dieses Motto: Der Herrscher befahl Spalatin eine

Sammlung

von vielen guten Sprüchen anzulegen und wählte dann aus den

vielen,

die dieser aufgeschrieben hatte diesen einen aus.

Dasselbe Motto übernahm auch Markgraf Georg (der Fromme) von

Brandenburg und bewahrte es sein Leben lang.

["initio..." diese Version des Manlius wird zwar oft zitiert,

aber Manlius gibt keine Quelle für diesen Bericht an. Auch sonst

kenne

ich keine Quelle, die diesen Bericht stützen würde. Dennnoch

paßt die Erzählung so gut zu den beteiligten Personen,

daß

sie, falls nicht wahr, zumindest gut erfunden ist.

"Markgraf Georg"

Auch hier fehlen Belege.

Exkurs: Weitere

schriftliche

Quellen, die darüber Auskunft geben, warum (wann?, von wem?)

dieses

Motto ausgewählt wurde.

- Spalatin annales

Saxoniae:

zu

1522

Hac æstate curavit Princeps noster Fridericus Dux Saxon.

Elector

nomismata argentea hic Nurmbergæ excudenda, effigiem suam

pulcherrime

referentia, partim quæ singula aureum penderent, partim quorum

septem

aureum valorum reddant. Utraque cum hac inscriptione in altero

latere:

Verbum Domini manet in æternum. Quæ mirum quanta in

admiratione

fuerint apud plerosque fere omnes, potisimum vero pios &

verbi

studiosos.

in diesem Sommer veranlaßte unser Fürst, Friedrich der

Churfürst von Sachsen daß hier in Nürnberg

Silbermünzen

geprägt wurden, deren eine Seite sein Gesicht aufs Schönste

zeigte.

Zum Teil entsprachen diese Münzen dem Wert eines Goldguldens,

zum

Teil entsprachen sieben von ihnen dem Wert eines Goldguldens.

Beide mit

folgender Inschrift auf dem Revers: Verbum Domini manet in

aeternum.

Sie

wurden von den meisten, fast von allen außerordentlich

bewundert;

vor allem von den wirklich frommen und denen, die sich mit dem

Wort

Gottes

beschäftigen.

[hac aestate..hic Nurmbergae .. wann hat Spalatin

den

Text verfaßt? Er war 1524 und 1532 in Nürnberg]

[singula aureum penderent... Die ursprüngliche

Bedeutung

des Guldengroschens: Eine Silbermünze ("Groschen") im Wert eines

Guldens

(aureum)]

[quorum septem...die sogenannten "Schreckenberger"

hatten

den Wert 1/7 fl]

[altero latere ??]

- Princeps noster Dux Fridericus Saxon. Elector suis hybernam

vestem dedit

cum his literis dextera manica in longitudinem intertextis:

V.D.M.I.E.

Id est: Verbum Domini Manet In Eternum

Unser Fürst Herzog Friedrich, Kurfürst von Sachsen gab

seinem Hofstaat[Wörtl: den seinen] ein Winterkleid, in dessen

rechten

Ärmel folgende Buchstaben der Länge nach hineingewebt [oder

hineingestickt?]

waren: VDMIE d.h. Gottes Wort bleibt ewig.

[hybernam: Winterkleidung ]

[in longitudinem intertextis - kann man aus diesem Text auf die

Art

der Befestigung schließen?]

sonstige Texte:

- Leichenpredigten

und

Nachrufe

auf Friedrich erwähnen das Motto nicht.

- In Luthers

Schriften

kommt

das Motto zwar nach 1522 (quasi als Zitat) häufig vor, aber

vor

1522

nicht. d.h. Luther hat dieses Motto werder ausgewählt, noch

die

entsprechenden

Bibelstellen vor der Veröffentlichung des Mottos durch

Friedrich

besonders

betont.

- sekundär hat sich das Motto schnell

verbreitet

(z.B. Haug

Marschalk)

- Weitere Quellen im Zusammenhang mit Münzen

und

Textilien

bringen keine neuen Erkenntnisse. (z.B. Bitte um bzw. Dank für

Zusendung

der neuen Münzen, Rechnungen für das Besticken der Textilien

mit dem Motto usw.)

- Nürnberger Reichstagsakten

und der Briefwechsel mit Hans

von der

Planitz erwähnen

weder das Motto noch die entsprechenden Münzen und Textilien.

Es

existieren

noch viele weitere Quellen zu den Ereignissen des Jahres 1522

in

Nürnberg.

Möglicherweise findet man dort Hinweise darauf, welche

Reaktionen

das Motto auf den Münzen und Uniformen hervorrief und ob es

damals

weitere Medien gab, die der Verbreitung dieses Mottos dienten.

Münzen

Das Motto VERBVM DOMINI MANET IN AETERNVM

erscheint 1522 auf der unten abgebildeten Münze.

A1a Guldengroschen

................................................

A1e Schreckenberger

A1b Guldengroschen

ohne Arabesken

in der Jahreszahl

|

Am 22.5.1522 schickt

Friedrich

100

Mark Silber an Anton Tucher

in Nürnberg mit

dem Auftrag daraus

Münzen

zu prägen: und dabey in einem buchslein ein

visierung

eins

gepreg uf eyn muntz, und die platten derselben soll so

breyt werden,

alss

der zeirck und umbschrifft uff dem steyn begreift, und das

angesicht

soll

uf die eyn seiten der muntz, und auf der andern seyten das

kreutz mit

der

schrift, wie es uf das pappier

gerissen,

seyn, und begern darauff genediglich, ir wellet bestellen,

dass uns

demnach

stempfel gemacht werden, ufs reynlichst es sein mag, und

darnach aus

den

hundert marck silbers

groschen,

der eyner ein gulden halt....und wen die muntz recht

gefellig

werde,

so seind wir bedacht, dar uber die hundert marck mer

machen zu lassen.

L: Ehrenberg

S101-103

Am 29.6. hat Friedrich einen

Abdruck der Vorderseite

erhalten: "mit dem angesicht, das uns wol

gefellt.... Wir sein

auch bedacht, eine muntz schlaen zu lassen, der

sieben groschen ein gulden gelden..."

Am 30.6. schreibt

Friedrich

zur Rückseite: Er wünsche, "dass die

zeuge

auch nit in die jahrzall gemacht, sondern dass die

platten neben der

Schrift

glatt weren..."

Weiter ergibt sich aus diesem Briefwechsel:

Tucher sollte diese Prägungen geheim halten.

Sie sollten von Gewicht und Feingehalt den gängigen

sächsischen

Münzen entsprechen.

Schon nach kurzer Zeit werden diese Münzen auch in

Annaberg

(Sachsen)

geprägt, da der Nürnberger Münzmeister Hans Kraft andere

Gehaltsvorstellungen hat, als der Kurfürst. Am 11.Februar

1523

hatte

Kraft das übersandte Silber vermünzt. Hiermit endeten die

Nürnberger

Prägungen für Friedrich.

Hans Kraft prägte vom 29.6.1522 bis 11.2.1523 insgesamt

625 Guldengroschen

und 15208 Schreckenberger.

Dazu einige vergoldete und goldene Stücke.

|

Wann wurde das Motto erstmals auf Münzen

verwendet?

Abgesehen von dem Wittenberger Einbandstempel

von

1520 scheint der Brief vom 22.5.1522 (Friedrich an

Tucher)

das

früheste Zeugnis für das Motto auf Münzen zu sein,

obwohl

der Spruch in ihm gar nicht erwähnt wird. In dem Brief wird ein

Entwurf

(Visierung) für die Münze erwähnt. Da von der Idee bis

zum

fertigen Entwurf sicher auch einige Zeit vergangen ist, muß die

entsprechende

Anweisung spätestens Ende April 1522 erfolgt sein.

Exkurs: Ikonographie

der

ersten Prägungen mit dem Motto

Friedrich konnte bei der Motivauswahl für seine Prägungen

nicht auf eine lange ikonographische Tradition zurückgreifen. Die

Umstellung von der Groschenwährung auf Großsilbermünzen

(Dies ist in der Numismatik der Übergang vom Mittelalter zur

Neuzeit.)

war erst in den letzten 30 Jahren erfolgt. Im Zuge dieser

Umstellung

wandelte

sich auch die Form und z. T. auch der Inhalt der Darstellungen.

Mittelalterliche

Münzen waren klein (Durchmesser 1-3cm) und dünn (< 1 mm) .

Die Inschrift bestand aus gotischen Minuskeln und war meist

unleserlich.

Mit der Umstellung auf große (3-4cm Durchmesser, 1-3mm dick)

Münzen hatte man einerseits eine größere Fläche

für

die Darstellung zur Verfügung, andererseits erforderten die

dickeren

Schrötlinge (= Metallscheibe aus der die Münze hergestellt

wird)

eine andere Prägetechnik, die ein höheres Relief und damit

schärfere

Konturen ermöglichte.

| Portrait |

üblich |

|

Titel in

Umschrift |

üblich |

|

| Wappen |

normalerweise groß auf der Rückseite

schrumpft zu Trennzeichen in der

Vorderseitenumschrift |

in Sachsen seit ca 1500

Keilitz

Nr

4;16-20,42-50 |

| Bibelspruch |

bisher sehr selten, von jetzt ab häufig |

|

Doppelter

Schriftkreis |

kommt gelegentlich vor |

1507: Keilitz

Nr 69 |

VERBUM

DOMINI.. |

erstmals auf dieser Münze,

später häufig |

|

| Jahreszahl |

üblich |

|

| Kreuz |

An dieser Stelle steht sonst das Wappen.

Ein Kreuz an dieser Stelle ist auf großen

Silbermünzen unüblich.

Auf mittelalterlichen Münzen war es häufig. |

1507 Wappen mit Kreuz kombiniert

Keilitz

Nr

69/72/82 |

| CCNS |

kommt nur bei Friedrich vor (seit 1517) |

Keilitz

Nr 74 |

Ausführlicher zur Ikonographie dieser

Prägung:Christensen

S28-29

Neben den Münzen gab es noch ein zweites

Medium,

das zur Verbreitung des Mottos diente:

Die kursächsischen Hofuniformen

An den Ärmeln der Kurfürstlichen Hofuniformen wurden die

Buchstaben VDMIÆ aufgenäht.Diese Uniformen wurden jeweils

zweimal

jährlich (Sommer- bzw. Winterkleidung) an die Angehörigen des

(Kur-)fürstlichen Hofes verteilt. Dadurch war das Motto

schlagartig

in ganz Kursachsen präsent. Aber nicht nur in Kursachsen, sondern

auch in Nürnberg, dem Sitz von Reichsregiment, Reichskammergericht

und Reichstag (In jedem dieser Gremien war Kursachsen durch

kompetente

Diplomaten vertreten.)

Zuständig für die Beschaffung und Verteilung dieser Uniformen

war ein HANS POSER. Sowohl von seinen Konzept- und Musterbüchern,

als auch von seinen Abrechnungen existieren viele noch heute. L:

Dihle

Für unsere Untersuchung sind besonders die 93 Kostümbilder

(darunter viele Doubletten) wichtig, die sich in verschiedenen

ernestinischen

Archiven und Bibliotheken erhalten haben. DihleS128

Diese Bilder dienten als Vorlagen für die Schneider, die die

Textilien

herstellen mußten. (daher auch die vielen Doubletten). Jedes der

Bilder enthält eine Über- (bzw. Unter-) schrift, die

darüber

informiert, wann (und häufig auch: wo) diese Kleidung verteilt

wurde.

Viele Bilder enthalten auch einen kurzen Kommentar, der wichtige

Ereignisse

aus der Zeit nennt, zu der diese

Kleidung getragen wurde.

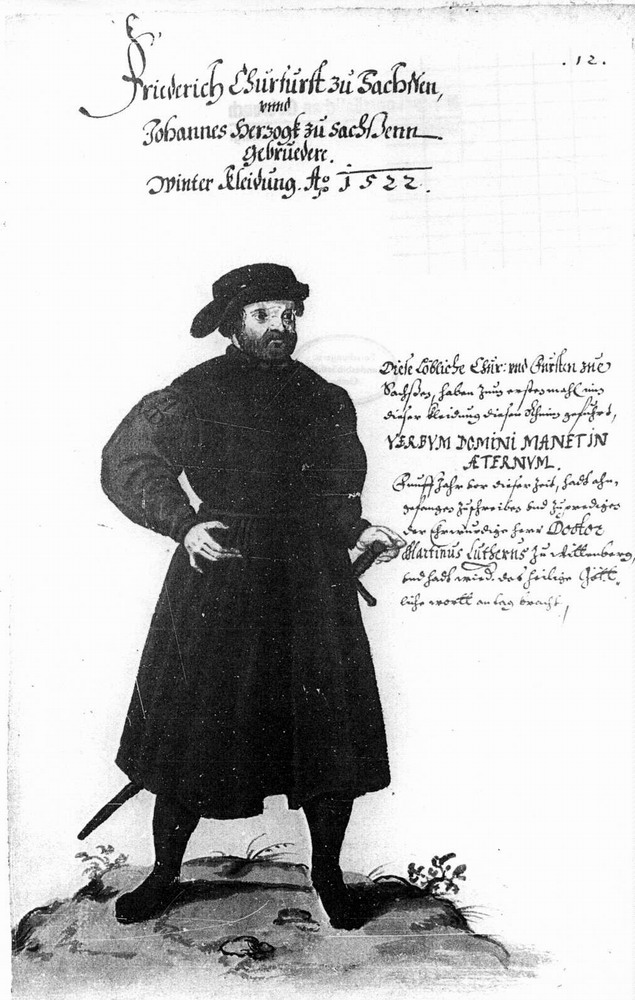

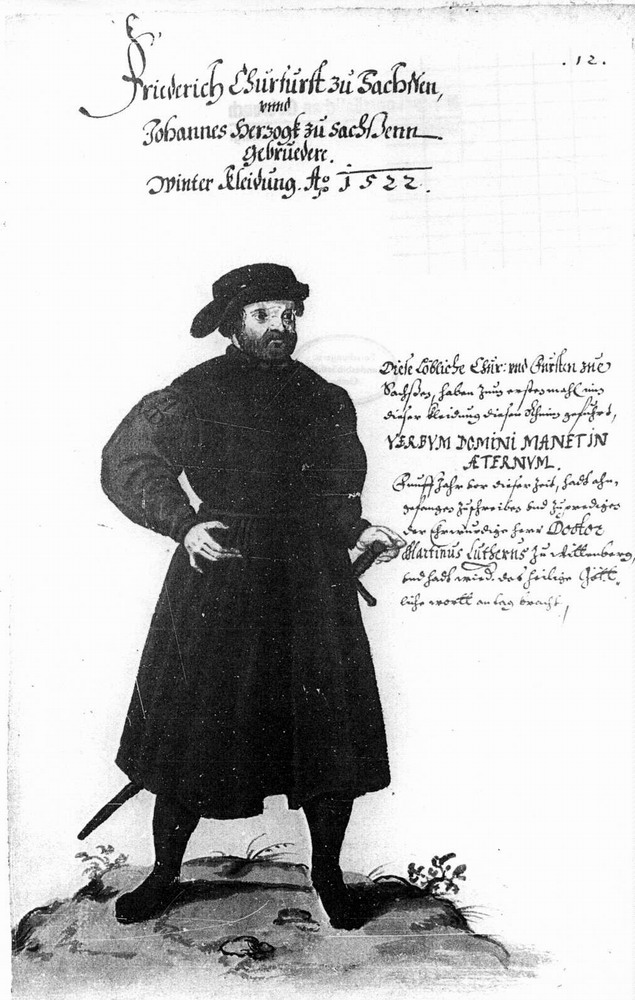

Die Abbildung links zeigt ein Blatt (Forschungsbibliothek

Gotha,

Chart. A 233 Bl. 8r) auf dem Hans Poser folgendes

vermerkt

hat:

[Überschrift:] Friedrich Churfürst zu Sachssen und

Johannes

Herzogk zu Sachssen gebrueder Winter Kleidung Ao 1522 [Kommentar:]Diese

löbliche:

Chur= und Fürsten zue Sachßen, haben Zum

erstenmahl

in dieser Kleidung diesen Rheim gefuhrd VERBVM DOMiNi MANET IN

ÆTERNVM.

Funff Jahr vor dieser Zeit, hadt ahngefangen Zu schreiben und zu

predigen

der ehrwurdige Here Doctor Martinus Lutherus zu Wittenberg auch

hat

wied.

das heilige Gött liche wort an tag bracht

Das älteste der Kostümbilder (Kunstkabinett

Weimar KK 153) zeigt die Sommerkleidung 1514, das

jüngste (Forschungsbibliothek

Gotha, Chart. A 233 Bl. 30) die Winterkleidung 1589 Auf

einigen

der Bilder (1522-1554) kann man die Ärmelinschrift VDMIÆ

erkennen.

Dies

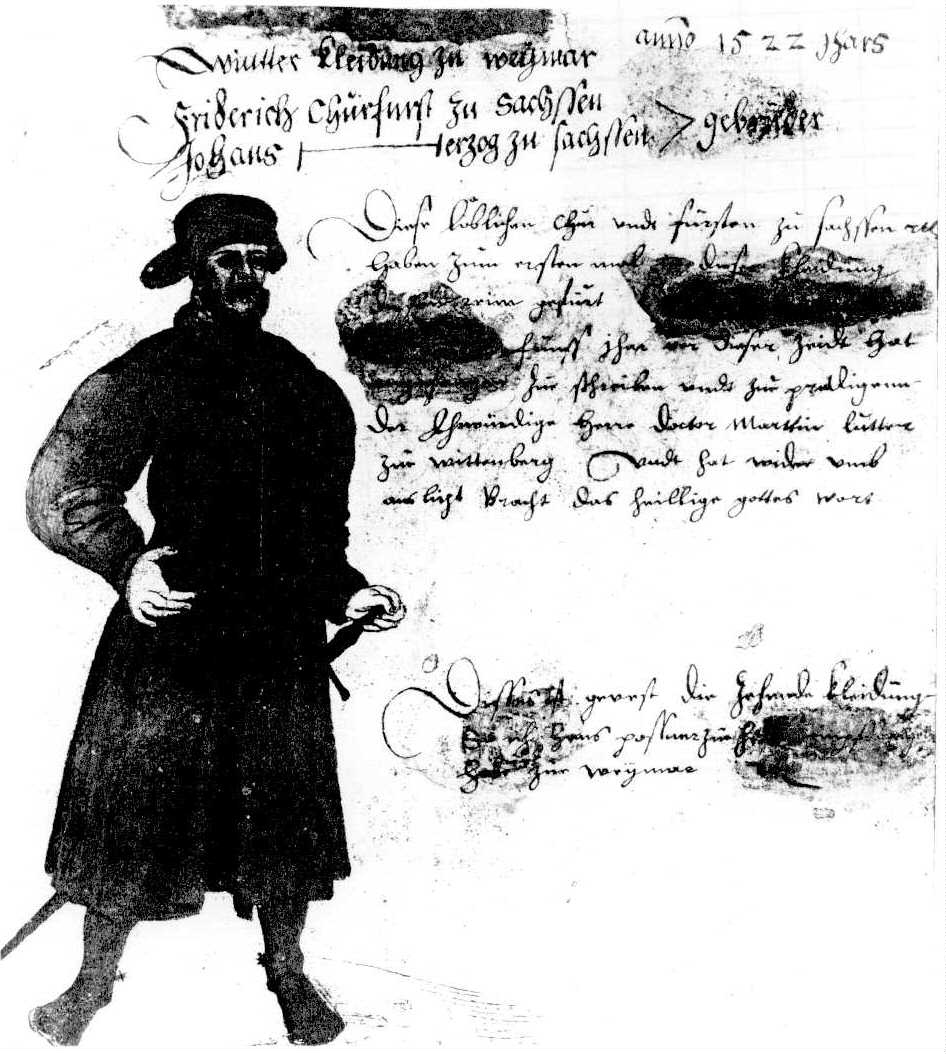

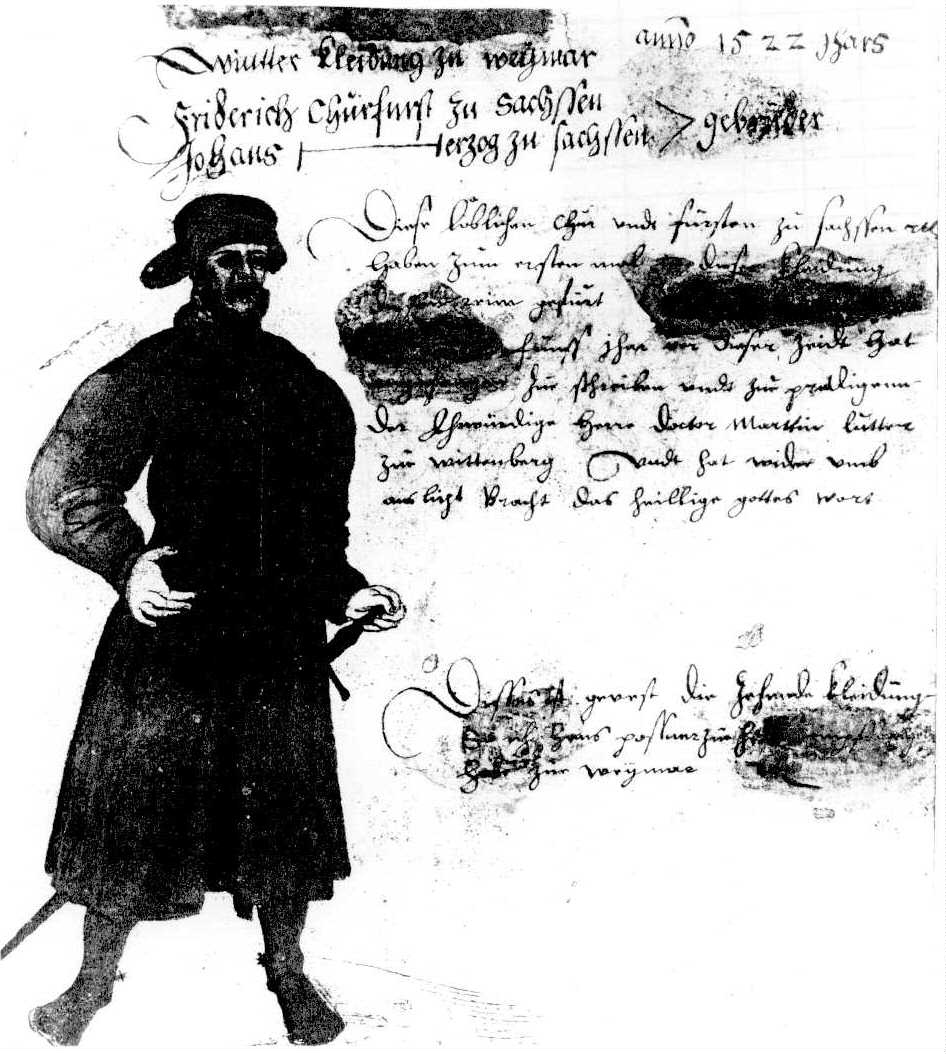

(Kunstkabinett Weimar KK 157) ist eine

Doublette

von obiger Abbildung.Sowohl auf dem Bild, als auch im Text sind

die

Buchstaben

VDMIÆ geschwärzt.Es ist unbekannt, wer? warum? das Motto

zensiert hat.

Immerhin bleibt die ehrende Erwähnung Luthers unzensiert.

Ich konnte dieses Blatt nie persönlich einsehen.

Daher halte ich auch folgende Erklärung für nicht

ausgeschlossen:

Das Motto sollte nicht zensiert, sondern farbig hervorgehoben

werden

(Vorläufer

eines Textmarkers). Später ist die Farbe nachgedunkelt

Das nächste Bild stammt aus demselben Band wie das erste .(Chart.A233

Blatt 9r die Schrift habe ich in anderer Farbe nachgezeichnet,

um sie

besser

lesbar zu machen.)

Obwohl es nach der Winterkleidung 1522 eingebunden ist,

zeigt

es die Sommerkleidung von 1522.Wir haben also folgenden paradoxen

Befund:

Obwohl die Sommerkleidung ein halbes Jahr älter ist, als die

Winterkleidung,

behauptet Hans Poser, dieses Motto sei erstmals auf der

Winterkleidung

verwendet worden.

Wurde das Motto erstmals auf der Sommerkleidung verwendet, so wäre

das Motto auf Uniformen früher als auf Münzen

verwendet

worden.

Rätsel:

?

-

Wann (an welchem Tag) wurde die Sommerkleidung verteilt?

-

Wielange muß die Vorlaufzeit sein, d.h. zu welchem

Zeitpunkt

muß

die Anweisung zur Verwendung des Mottos spätestens

gegeben worden

sein?

-

Hat sich Poser geirrt, wenn er die erste Verwendung des

Mottos bei der

Winterkleidung 1522 anmerkt

-

oder ist die Überschrift: "Sommerkleidung 1522"

über

dem

Bild mit den Buchstaben falsch?

-

War es damals üblich, auf Uniformen Mottos zu verwenden?

Antworten und

Hinweise an

kohleraichig@gmx.de

|

Die Beantwortung würde den

Rahmen dieser Arbeit sprengen, doch

weise

ich auf einige Fakten hin, die bei der Antwort

berücksichtigt

werden sollten:

- Die Blätter in dem Gothaer

Manuskript Chart

A233 wurden schon vor langer

Zeit (wann?)

zusammengebunden.

Es existieren zwei verschiedene Paginierungen, die

beide mit der

heutigen

Reihenfolge übereinstimmen. Diese Reihenfolge ist im

allgemeinen

chronologisch.

Ausnahme: In den Jahren 1521 und 1522 kommt die

Winterkleidung vor der

Sommerkleidung.

- Die Kommentare wurden erst nach

einigen Jahren

angebracht

(möglicherweise erst nachdem die Gothaer Blätter

zusammengebunden

worden sind.). Z.B. enthält der Kommentar zur

Winterkleidung 1521

einen Hinweis auf den Tod von Johanns Tochter

Margaretha (+1535)

- Trotzdem finden sich oft dieselben

Kommentare auch

auf den

Doubletten.

- Auch Spalatin

beschreibt das

Motto

im Zusammenhang mit der Winterkleidung 1522.

- 1498 kaufte Friedrich der Weise für

2 Gulden

Perlen

für Buchstaben auf einem Samtärmel. DihleS134

Auch der Wetterauer

Grafenverein

verwendete Devisen auf Uniformen: BEDENCKS END (1533) W.ie

G.ott W.ill

(1547) G.ott F.ügts Z.um Besten (1548).

Der Text in L: Hessen

Nr. 557

(bezugnehmend

auf die Schneiderrechnungen im Ysenburger Archiv zu

Büdingen)

scheint

anzudeuten, daß dort diese Sitte schon 1516 bestand

|